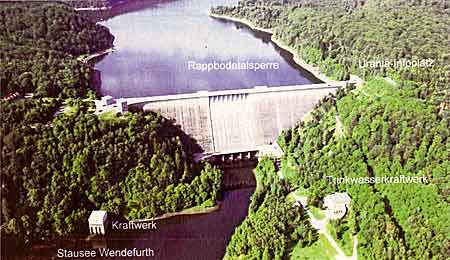

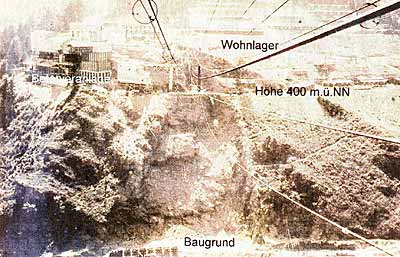

Baustelleneinrichtung mit Wohnlager und Betonieranlage 1938 Bild: H. Pape Die Ansicht heute |

Da inzwischen entschieden war, den Mittellandkanal durch die Talsperren der Saale zu speisen, konnten die Talsperren im

Bodegebiet vorwiegend für die Trinkwasserversorgung des mitteldeutschen Raumes, den Hochwasserschutz und zur Energiegewinnung

genutzt werden. Noch während der Kriegsjahre begann man mit dem Aufschluss der Baustelle und des Steinbruchs im Möhrental, nachdem die von der Talsperre Hohenwarte freigewordenen Großgeräte - besonders die beiden großen Kabelkräne, Steinbruch- und Betonier-Einrichtungen herangeschaft und aufgebaut worden waren. |

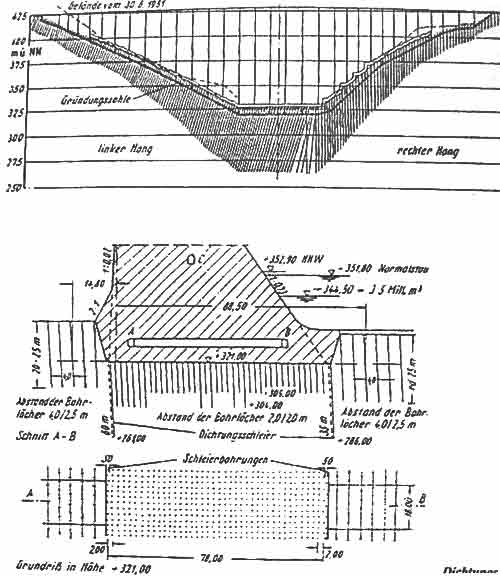

| Bis zum 30. September 1941 war die Baustelleneinrichtung mit dem Arbeitslager fast fertig. Aus der Baugrube waren etwa 85 000 km³ ausgehoben, davon waren 33 000 km³ Überlagerungsmassen. Weiter wurden im Baugrund , in den Talfeldern, die ersten Abdichtungsarbeiten vorgenommen. Dazu gehörte vor allem der wasserseitige Dichtungsschleier. Der zur Umleitung der Bode während der Bauzeit der Talsperre und später als Grundablass vorgesehene Umleitungsstollen mit dem Einlaufbauwerk und Schützenschacht wurde bis August 1940 soweit fertig gestellt, dass die Umleitung der Bode erfolgen konnte. Auch die wasserseitigen Verschlüsse für den Entnahmeturm der Trinkwasserleitung wurden bis Oktober 1942 angeliefert und auf der Baustelle eingelagert. | |

|

Im Mai 1942 mussten die Arbeiten aus kriegswirtschaftlichen Gründen eingestellt werden. Die beweglichen Geräte - wie Bagger,

Gleise, Lokomotiven und wichtige Teile der Steinbruchanlage - wurden abgezogen. Nur die beiden Kabelkräne, die Seilbahn nach

Hüttenrode für den Zementtransport und die Betoniereinrichtung verblieben auf der Baustelle. Nur dem persönlichen Einsatz des damaligen Geschäftsführers des Wasserverbandes Ostharz, Direktor Theodor Schwenk, ist es zu verdanken, dass diese großen Geräte - bis auf wenige beim Zusammenbruch des Deutschen Reiches zerstörten Teile - erhalten blieben. |

|

Das gigantische Projekt kann starten |

|

|

Nach Kriegsende 1945 waren viele Städte und Industrieanlagen zum größten teil zerstört. Von den Wasserversorgungsanlagen

waren nur noch Reste vorhanden. Die Versorgung in den bombardierten Städten war teilweise nur noch mit Wasserwagen möglich. Von Wilhelm Piek und Otto Grotewohl als Führungskräfte in der damaligen "Sowjetischen Besatzungszone" wurde ein Wiederaufbauprogramm aufgelegt in dem die Rappbodetalsperre als eines der größten Bauprojekte vorgesehen war. Im Mittelpunkt stand, wie Industrie und Wohnungen gestaltet werden sollen. Was wird an Trinkwasser in den geplanten modernen Wohnungen mit Bädern benötigt. Was wird an Trink- und Brauchwasser in Verbindung mit dem Wiederaufbau der Chemieindustrie in Halle/Bitterfeld benötigt? Wie kann man die Ernteerträge durch Bewässerung der landwirtschaftlichen Nutzflächen erhöhen? Diese und viele andere Fragen, wobei auch der Hochwasserschutz und die Energiegewinnung aus Wasserkraft eine bedeutende Rolle spielten, führte zu der Entscheidung, mit dem Bau der Bodetalsperren zu beginnen. |

|

Blick auf den Baugrubenhang zur Errichtung der Sperrmauer im Jahr 1949 Bild: H. Pape |

"Tägliche Rundschau" vom 31. Dezember 1949: "Nach Neujahr beginnt der Bau des Bodewerkes - der größte Bauplatz der Republik -

Probebohrungen als Startschuss". Auf Grund neuer Erkenntnisse im Talsperrenbau und genaueren Erforschung der Baugrundverhältnisse, bedurfte es einer gründlichen Überarbeitung des Entwurfs von 1936. |

|

Nach eingehender Beratung einer von der Regierung eingesetzten technischen Kommission im Jahr 1951 wurde schließlich 1952

der entgültige Ausführungs- entwurf aufgestellt. Es wurde mit der Wieder- herstellung der Funktions- fähigkeit der noch vor- handenen Baustellen- einrichtung begonnen. Gleichzeitig wurden Baugrunduntersuchungen durch Probebohrungen und Abschiebeversuche weitergeführt. Der Aushub der Baugrube in den Mittelfeldern wurde fort- gesetzt. Mit den ersten Bohrungen und Verpressungen in der Gründungssohle mit Zementmilch wurde begonnen. |

Querschnitte der Baugrundvergütung (unten) und des Dichtungsschleiers Bild: H. Pape |

Bauliche Leistungen bis 1942/43 |

|

|

Die, vor dem kriegsbedingten Ende der Bauarbeiten, errichtete Eisfabrik wurde abgerissen. Jetzt wurde an Stelle von Hochofenzement

Portlandzement verwendet. Dieser erzeugt beim Abbinden keine so große Abbindewärme. Der Wert der noch vorhandenen Baustelleneinrichtung wurde damals mit rund 3,2 Millionen D-Mark eingeschätzt. Bei der Baugrundvergütung wurden in die Bohrungen 570 Tonnen Zement eingepresst, um alle Spalten und Risse im Untergrund auszufüllen. Der Umleitungsstollen zur Abführung des Wassers während der Bauzeit wurde durchgetrieben und auf einer Länge von 20 Metern mit einer Betonauskleidung versehen. Auch der 90 Meter tiefe Schacht von Schieberhaus zum Umleitungsstollen wurde fertig gestellt. Abgeschlossen waren auch die Arbeiten für die Zufahrt von der B 81 zur Baustelle. An der Zufahrt von Rübeland zur Rappbodetalsperre hatten französische Kriegsgefangene etwa 50% der Erdarbeiten erledigt. Außerdem wurden etwa 1,8 km Strecke des Trinkwasserstollens zur Trinkwasseraufbereitungsanlage bei Wienrode aufgefahren. Der Überleitungsstollen von der Talsperre Königshütte wurde durchgeschlagen und die Druckstrecke mit Beton ausgekleidet. Auch wurde schon ein Teil der Sohle betoniert. Während der Kriegsjahre wurde der Steinbruch zur Gewinnung von Betonzuschlagsstoffen erschlossen. Nach erfolgreichen Gleitversuchen und der Besichtigung der Aufschlüsse in der Baugrube wurde am 12. März 1941 von der obersten Aufsichtsbehörde zur Sicherheit der Anlage die Gründungstiefe auf die Höhe 321 Meter über N.N. festgelegt. Weiter wurde eine Verstärkung der Mauer angeordnet. damit erhöhte sich auch die Breite der Talsperrensohle auf 78 Meter. Erste geophysikalische und elektrische Messungen der Gleitsicherheit und der zu erwartenden Setzung des Baugrundes waren erfolgt, ebenso seismische Messungen. Diese waren erforderlich, um die Festigkeit und Belastbarkeit des Baugrundes in Verbindung mit den Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Longitudinalwellen im Untergrund festzustellen, die durch die Sprengungen im Nahe gelegenen Steinbruch entstehen - er war nur 600 Meter von der Baustelle der Staumauer entfernt. Umfangreiche seismische Messungen erfolgten auch in Verbindung mit der Vergütung des Baugrundes durch Zementinjek- tionen. Die Sicherheit einer Talsperrenmauer erfordert in erster Linie einen dichten Baugrund, zumindest bis zu einer Tiefe, die für die Tragbarkeit der aufzusetzenden Staumauer auf die Fundamentsohle unbedingt erforderlich ist. |

|

106 Meter über Gründungssohle |

|

Freude vor dem Baustart: Pferdewagen des Wasserverbandes Ostharz beim Umzug am 1. Mai 1952 Bild: H. Pape |

Am 1. September 1952, dem Tag des Friedens, wurde der lang ersehnte Grundstein für die eigentliche Staumauer gelegt. Die Speermauer hat eine Sohlenbreite von 78 Meter. Die 430 Meter lange Krone liegt 106 Meter über der Gründungssohle. Befahrbare Schächte und Gänge sichern die ständige Überwachung im innern der Mauer und die Beobachtung der eingebauten Messgeräte. Damit wird sie die damals höchste Sperrmauer Deutschlands. Der Stauraum beträgt 110 Millionen Kubikmeter. |

|

Als Baustoff für die Mauer wurde Beton verwendet. Er enthielt im Mauerkern 200 und im Vorsatz 280 Kilogramm pro Kubikmeter

Fertigbeton - Hochofenzement aus Gröschwitz - und als Zuschlag Diabas aus dem Steinbruch am Möhrental, in sorgfältig

zusammengesetzter Körnung bis zu 100 Millimeter Korngröße. Der Beton wurde erdfeucht vom Kabelkran eingebracht, und durch

Innenrüttler verdichtet. Zur Abführung der Abbindewärme wurden zwischen den Arbeitsblöcken der 16 Meter breiten Felder Kühlspalten von 1 Meter Breite angeordnet, die nach zwei Jahren geschlossen und ausgepresst wurden. Dem gleiche Zweck dienen Sparräume in den Feldfugen, die Beobachtungen in der Mauer gestatten. |

|

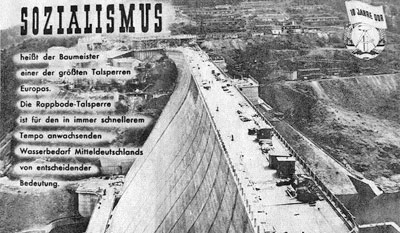

| Propagiert wurde damals, dass sich alle, an der Planung, Entwurf und Ausführung dieses gewaltigen Bauwerkes Beteiligten der großen Bedeutung und Verantwortung, die sie mit ihrer Aufgabe übernommen haben, bewusst sind. Sie verpflichteten sich, ihre Kraft für da Gelingen des Werkes einzusetzen und damit einen sichtbaren Beitrag zum Aufbau des Sozialismus zu leisten, wie in der Tagespresse zu lesen war. | |

Team von Spezialisten am Werk |

|

| Nach dem Ableben von Direktor Schwenk am 13. Mai 1952 wurde Diplomingenieur Erhard Lehmann die Bauleitung bis zu seiner Berufung als Güte-Ingenieur für die staatlich Bauaufsicht der Talsperre übertragen. Danach übernahm DR. Christian Weißbach die Leitung, nach dem er Grundkenntnisse und Erfahrungen als Aufbauleiter beim Bau der Talsperre Sosa und Cranzahl im Erzgebirge erworben hatte. Sein Vertreter war Diplomingenieur Grahl, der vorher in der Talsperrenprojektierung in Blankenburg tätig war. |  Bauleiter Erhard Lehmann mit den Projektanten Gerhard Knepper, Kurt Münster und Willi Hahn (v. links) Bild: H. Pape |

Arbeiten in Schichten |

|

| Dr. Weißbach verstarb am 24. März 1962 auf der Fahrt zu seiner Antrittsvorlesung als Professor an der Uni Leipzig im Alter von 56 Jahren. Der Ingenieur Strathausen war nun für die Bauausführung der Rappbodetalsperre verantwortlich. Ihm zur Seite standen die Bauwarte Kurt Rohde, Ernst Schiemann, Helmut Pfützenreuter und im Betonlabor Walter Masock. Sie überwachten die im 3- Schichtsystem fachgerechte Baudurchführung vor Ort und führten die Bautagebücher. Die Ingenieure Bohnsack und Wirtgen arbeiteten schon unter Direktor Schwenk im Talsperrenbauamt Quedlinburg als Bauleiter. Mit dem Übergang in die Aufbauleitung Bodewerk wurde Bohnsack Objektleiter für die Talsperre Königshütte, Wirtgen übernahm die Bauleitung für den 3,1 Kilometer langen Trinkwasserstollen, der das Wasser von der Rappbodetalsperre durch den Berg zur Trinkwasseraufbereitung bei Wienrode führt. | |

Rückhaltebecken |

|

Hochwasser-Rückhaltebecken Kalte Bode" Bild: H. Tischler

Hochwasser-Rückhaltebecken Kalte Bode" Bild: H. Tischler Hasselvorsperre unterhalb Hasselfelde Bild: H. Tischler

Hasselvorsperre unterhalb Hasselfelde Bild: H. Tischler Rappbode-Vorsperre bei Trautenstein Bild: H. Tischler

Rappbode-Vorsperre bei Trautenstein Bild: H. Tischler

|

Ingenieur Wagner war Objektleiter für den Bau de Hochwasserrückhaltebeckens "Kalte Bode", oberhalb der Ortslage Königshütte.

Nach einer drei jährigen Tätigkeit in der Talsperrenprojektierung in Blankenburg übernahm Ingenieur Schulze die Bauleitung

für die Hassel-Vorsperre unterhalb von Hasselfelde, und die Rappbode-Vorsperre bei Trautenstein. Ihm wurde dann nach der

Fertigstellung der beiden Vorsperren die Bauleitung für die Talsperre Wendefurth übertragen. Als Bauwart stand ihm Paul Meyer

zur Seite, der nach Inbetriebnahme der Talsperre 1967 als Staumeister eingesetzt wurde. Der Vermessungsingenieur Klabunde hatte 1952 als Bauleiter an der Rappbodetalsperre angefangen. Sein Einsatzgebiet war vorwiegend der Trinkwasserstollen und der Bau der Fernwasserleitung. Er war dann für die Instandhaltung des Rohrnetzes zuständig, bis er 1977 als Leiter der Trinkwasseraufbereitung in Wienrode eingesetzt wurde. Dr. Rieche war in Zusammenarbeit mit dem Vermessungsingenieur Hoffmann für die gesamte Vermessungsarbeit und den fachgerechten Einbau der Talsperren-Messeinrichtung zuständig. |

|

Die Diplom-Biologen I. und E. Beuschold hatte schon während des Studiums

1956 eine Zusage für ihre Beschäftigung am Bodewerk. Sie und er begannen in der Oberbau- leitung im August 1956 mit dem Aufbau eines Wasserlabors an der Rappbodetalsperre, Einrichtung der ersten Messstellen und Auswertung. 1964, nach Fertigstellung der Laborräume in der Trinwasseraufbereitungsanlage, zogen sie um in das Labor. Oberingenieur Helmut Pape begann in der Oberbauleitung am 1. Oktober 1955. Nach kurzer Einarbeitung wurde er im März 1956 als Objektleiter für den Bau des Straßen- tunnels und einiger Nebenanlagen eingesetzt und zur engen Mitarbeit beim Aufbau- leiter herangezogen. Nach Fertigstellung der Rappbodetalsperre wurde er am 1. April 1960 als Oberflussmeister der Oberflussmeisterei (OFM) Bode mit der Leitung der Bodetalsperren beauftragt. Die OFM Bode war der am 1. Juli 1958 gegründeten Wasser- wirtschaftsdirektion in Magdeburg zugeordnet. Mit Bildung der Oberflussmeisterei Blankenburg, unter Leitung von Diplomingenieuer Simon,erfolgte dorthin die Zuordnung der Talsperren. Aus der OFM Bode wurde die Talsperrenmeisterei Bode mit der Zuordnung aller Harzteiche vom Flussbereich Halberstadt. Damit war Pape verantwortlich für den Betrieb und die Instandhaltung von 36 Talsperren und Speicher im Ostharz. Nach der Wende leitete er die Talsperren- meisterei des Landes Sachsen-Anhalt bis zu seinem Ausscheiden aus Altersgründen nach 41- jähriger Tätigkeit. |

|

Projektierungsgruppe |

|

| Die Projektierung und Ausarbeitung der Zeichnungen erfolgte durch die Fachabteilung des VEB Wasserwirtschaft Bode mit Sitz in Blankenburg. Diese Abteilung leitete Diplomingenieur Kurt Münster bis zu seinem Ausscheiden 1958. Er wurde vertreten vom Fachgruppenleiter für Speicherbau, Diplomingenieur Willi Hahn, der auch für die Statik verantwortlich war. Diplomingenieuer Gericke hatte wesentlichen Anteil bei der Ausführung der Gleitversuche, den geophysikalischen Messungen im Baugrund und Steinbruch. | |

Hand in Hand |

|

|

Der Ingenieur Focke war für die Projektierung der maschinentechnischen Ausrüstung des Bodewerkes und einiger Harzteiche

zuständig. Maschinenbau-Ingenieur Dietrich begann in der Projektierung in Blankenburg, wechselte 1960 in die OFM Bode, wo

er für die technische Ausrüstung und Steuerung der Talsperren bis zu seinem Ausscheiden zuständig war. Der Talsperrenbaubetrieb mit Sitz in Weimar wurde speziell für die Errichtung der Talsperren in der DDR gegründet. Der Schachtbau Nordhausen war spezialisiert auf bergbauliche Arbeiten, Bohren und Verpressung. Der Betrieb arbeitete eng mit den Spezialisten in Weimar zusammen und errichtete so eine Vielzahl von Bauwerken. Der Schwermaschinenbau "Ernst Thälmann" Magdeburg fertigte und montierte die großen Armaturen und Verschlusseinrichtungen. Beispielsweise hat das Schrägauf- schütz ein Gewicht von 17 Tonnen. Die Rohre für die Grundablässe mit einem Durchmesser von bis zu 2 Metern fertigte der Rohrleitungsbau Bitterfeld. Dazu lieferte das Erich-Weinert-Werk aus Magdeburg die Regulierungseinrichtungen wie Ringkolbenschieber und Drosselklappen. Die Ring- kolbenschieber an der Rappbodetalsperre und in der Talsperre Wendefurth haben einen Durchmesser von 4,2 Meter und wiegen bis zu 56 Tonnen. Der Starkstromanlagenbau Magdeburg montierte die gesamte elektrische Einrichtung, das Messgeräte- und Armaturenwerk "Karl Marx" in Magdeburg sicherte den Einbau der Messtechnik. |

|

Der Stausee Wendefurth Bild: H. Tischler |

Die Talsperre Wendefurth Bild: H. Tischler |

Die Aufgaben der Speicher |

|

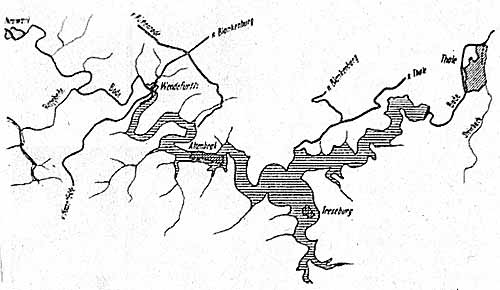

Das Netz des Rappbodetalsperrensystems Bild: H. Pape Ansicht auf alten Wanderkarten |

Das Verbundsystem der Bodetalsperren besteht aus sechs Talsperren (TS)sowie einem Pumpspeicherkraftwerk (PSW). Es dient dem

Hochwasserschutz, der Niedrig- wasseraufhöhung, Trinkwasserver- sorgung, Energieerzeugung und dem Tourismus. Auf dem höchsten Berg des Harzes, dem 1142 Meter hohem Brocken, fallen im langjährigen Mittel 1600 bis 1800 Millimeter Niederschlag im Jahr. Die Menge entspricht dem Dreifachen der Niederschläge im Raum Halle. |

|

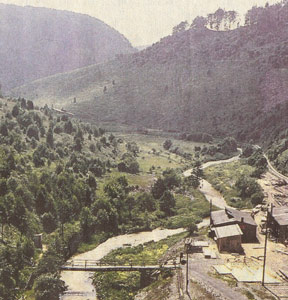

Das anfallende Niederschlagswasser wird von zwei Flussläufen aufgenommen und abge- leitet, die im Gebiet der Hochmoore des Brocken ihren Ursprung haben. Die Kalte Bode verläuft über Schierke, Elend nach Königshütte. Oberhalb der Ortslage Königshütte durchläuft sie das Hochwasserrückhaltebecken (HWR) Kalte Bode. Dort kann beim Hoch- wasser die Kalte Bode zwischengespeichert werden. Die Warme Bode, die wegen des längeren Weges und der besseren freien Lage mehr der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, führt im Sommerhalbjahr bis zum Zusammen- fluss mit der Kalten Bode bis zu 4 Grad wärmeres Wasser als die Kalte Bode. die warme Bode fließt, aus dem Brockengebiet kommend, über Braunlage, Sorge, Tanne und vereint sich mit der Kalten Bode unterhalb von Königshütte, um dann vereint in die Tal- sperre Königshütte zu fließen. Als "Bode" bezeichnet, verläuft der Harzfluß dann durch den durch seine Tropfsteinhöhlen bekannte Ort Rübeland,und weiter in Richtung der Tal- sperre Wendefurth. Der Wasserlauf der Rappbode entspringt in mehreren, so genannten Quelltöpfen ober- halb von Benneckenstein. Über Trautenstein gelangt sie dann in die Vorsperre Rapp- bode, um anschließend in der großen Rappbodetalsperre gespeichert zu werden. Aus dem Raum Stiege, dem Füllenbruch, fließt die Hassel heran, durchläuft die Stadt Hasselfelde und Hassel-Vorsperre, bevor sich das Flüsschen mit der Rappbode im Stausee der Rappbodetalsperre vereint. Etwa 80 Meter unterhalb der Staumauer geht die Rappbode in die Bode über, dem heutigen Stausee der Wendefurther Talsperre. In Verbindung mit diesem Bauwerk wurde das Pumpspeicherkraftwerk errichtet. |

|

Die Talsperre Wendefurth |

|

|

Die Talsperre Wendefurth schließt das im Verbund gesteuerte Bodetalsperrensystem ab. Mit einem Gesamtvolumen von 8,5 Millionen

Kubikmeter Fassungsvermögen ist sie die einzige Talsperre im System, die nicht für die Trinkwassergewinnung genutzt wird. Sie

reguliert die Wasserführung der Bode, dient dem Hochwasserschutz und seit neuestem auch der Stromerzeugung. Mit den Bauarbeiten wurde im April 1957 begonnen, sie mussten jedoch im November unterbrochen werden, da die Baukapazität an der Talsperre Pöhl benötigt wurde. Nach Fertigstellung der Rappbodetalsperre im Oktober 1959 begannen die Arbeiten erneut, und wurden im Dezember 1964 abgeschlossen. Der Einstau konnte jedoch erst 1967 begonnen werden, da die Arbeiten am Pumpspeicherkraftwerk keinen früheren Einstau zuließen. Die Talsperre wendefurth ist eine gekrümmte Gewichtsstaumauer mit einer Höhe über Gründungssohle von 43,5 Meter und einer Kronenlänge von 230 Meter. Der Hochwas- serschutzraum beträgt im Winterhalbjahr 5,67 Millionen Kubikmeter. die garantierte Mindestabgabe an die Bode ist mit 1 Kubikmeter pro Sekunde festgelegt. Die Hochwasserentlastungsanlage besteht aus eienm freien Kronenüberlauf mit einer Länge von 55,2 Meter und den beiden Grundablassrohren (DN 2000). Die Abgabeleistung beträgt 191,7 Kubikmeter pro Sekunde. Der Einbau einer Turbine wurde im Jahr 2009 realisiert. Die Talsperre Wendefurth dient als Unterbecken für das Pumpspeicherkraftwerk Wende- furth. Die Arbeiten dafür begannen im Januar 1961 mit dem Aufbau der Baustellenein- richtung, dem Abschieben des Mutterbodene und dem Roden der Stubben. Im August 1961 konnte mit dem Bau des Dammes begonnen werden. Der Damm ist ein Zonen- damm mit geneigter Innendichtung aus Lehm. Das Material für die Dammschüttung wurde örtlich gewonnen. Der Lehm für die Innendichtung konnte in der näheren Umge- bung, vorwiegend im Raum Wienrode - Timmenrode, gewonnen werden. Die Kronenlänge des Dammes beträgt 2 066 Meter, davon 1 440 Meter Damm und 626 Meter ergeben sich aus dem Abbau des Hanges am Kohlenberg. Die Krone ist auf eine Breite von 3 Metern als sandgeschlämmte Schotterdecke ausgebaut. Das Fassungs- vermögen des Oberbeckens beträgt 2 Millionen Kubikmeter davon sind 0,17 Millionen Kubikmeter Reserveraum. Das Kraftwerksgebäude mit den Turbinen und Pumpen steht am rechten Ufer des Tal- sperrensees Wendefurth. Die Bauarbeiten begannen 1963. Die beiden Triebwasser- leitungen heben einen Durchmesser von 3,4 Meter, jede Leitung ist 383 Meter lang. Die maximale Fallhöhe beträgt 132,2 Meter. Das Pumpspeicherkraftwerk ist für einen Turbi- nenvolllastbetrieb von 6,5 Stunden bei Einsatz beider Pumpspeichersätze ausgelegt. Jeder Pumpspeichersatz hat eine Nennleistung von 40 Megawatt. Der Gesamtwirkungs- grad liegt bei 71 Prozent. Am 19. November 1967 wurde nach Beendigung des Probebetriebes der Pumpspeicher- satz A ans Netzngeschaltet, am 30. März 1968 der Pumpspeichersatz B. |

|

Das Pumpspeicherkraftwerk mit den Rohren zum Speicherbecken - im Hintergrund die Sperrmauer der Talsperre Wendefurth Bild: H. Tischler |

Das Speicherbecken des Pumpspeicherkraftwerks an der B81 Bild: H. Tischler |

Einige Daten |

|

|

Die Rappbodetalsperre ist in 30 Felder mit einer maximalen Breite von 16 Metern aufgeteilt und 15 bis 18 Meter tief gegründet.

Die Arbeitsfugen wurden 1 Meter hinter der Betonvorderkante durch Anordnung von Kupferblechen abge- dichtet. 56 Tonnen Kupfer waren erforderlich. Hinter der Vorderkante der Mauer ist in jeder Feldfuge ein Kontrollschacht angeordnet. Im oberen E-Gang kann mit einem Kontrollwagen ein Fahrkorb über einen der bis zu 84 Meter tiefen Schächte befahren werden. |

Bild:H. Pape |

|

Im Mauerinneren befinden sich so genannte Sparräume, eine Aufweitung der Feldfugen auf 2 Meter Breite, vergleichbar mit unseren

Treppenhäusern. Sparräume dienen der Kontrolle der Talsperre und der Ausführung von Standsicherheitsmessungen. Die gleiche Aufgabe erfüllt das 4,2 Kilometer lange Kontrollgangsystem. Die einzelnen Gänge 2 Meter breit, und bis 3,5 Meter hoch, sind durch Treppen und Schächte mitei- nander verbunden. 562 Treppenstufen führen von der Mauerkrone bis zum untersten Kontrollgang, 5 Meter über Gründungssohle. Die Hochwasserentlastung besteht aus einem freien Kronenüberfall mit einer Gesamtbreite von 64 Meter. Dieser Überlauf wird durch acht Zwischenpfeiler in 9 Felder geteilt. Bei einer Überströmungshöhe von 1,1 Meter können 120 Kubikmeter/Sekunde abgeleitet werden. In der Rappbodetalsperre wurden 860 000 Kubikmeter Beton verarbeitet. |

|

Baustelle bringt 1 200 Beschäftigte in Lohn |

|

Baustelleneinrichtung mit Wohnlager und Betonieranlage Bild: H. Pape |

Auf den Baustellen des Bodewerkes waren bis zu 1 200 Beschäftigte im Einsatz, vom einfachen Arbeiter bis zum Wissenschaftler.

Die meisten von ihnen reisten täglich aus den umliegenden Ortschaften mit vertrag- lich gebundenen Bussen an und ab. In der Produktion, das heißt auf den Bau- stellen, wurde im Dreischichtsystem gear- beitet. Die Arbeit begann jeweils Montag um 6.00 Uhr und endete in der Spätschicht am Sonnabend nach Fertigstellung des ange- fangenen, zu betonierenden Blocks. Die Verwaltungsmitarbeiter fuhren Normal- schicht von Montag bis Sonnabendmittag. |

|

Die Beschäftigten, die weit entfernt zu Hause waren, wurden in der Woche im Wohnlager unter gebracht. Es gab an der Rappbodetalsperre

15 Unterkunftsbaracken mit jeweils 8 bis 10 Zimmern. in einem Zimmer wohnten im Schnitt 4 Leute. Dazu gab es gut ausge- stattete Waschräume mit Duschen und Toiletten, eine große Unterkunft diente als Auf- enthaltsraum. Hier war auch ein Konsum eingerichtet, in dem alle Dinge des täglichen Bedarfs erworben werden konnten. In einer großen Küche mit Speisesaal erfolgte die Versorgung täglich von 6 - 24 Uhr, außer Sonntags. Die Krankenstation war ständig mit einer Krankenschwester besetzt. An 3 Tagen in der Woche war dort auch ein Arzt tätig. In der großen Kulturbaracke mit Platzmöglichkeiten für 500 Besucher fanden viele Groß- veranstaltungen in der Woche statt. Alle Einrichtungen wurden von einem Hochbehälter auf dem Kohlenberg mit Trink- wasser versorgt.. |

|

Diabassteinbruch |

|

| Um die großen Betonmengen für die Rappbodetalsperre herstellen zu können, war es erforderlich, dass in angemessener Entfernung die Zuschlagstoffe gewonnen werden können, da die Transportkapazitäten und auch der Treibstoff nicht in ausreichender Menge zur Verfügung standen. | |

|

während im Bereich der Sperrmauer vorwiegend Schiefergestein ansteht, befindet sich in 600 Meter Entfernung von der Baustelle

eine Diabaslinse. Die Gewinnung des Materials erfolgte durch Kammersprengungen, die mit 30 bis 45 Tonnen Sprengstoff erfolgten.

Das Material wurde dann mit Dampfbaggern geladen, mittels Gleisbetrieb in eine am Rand des Steinbruchs gelegene Vorbrecheranlage

transportiert und dort gebrochen und ge- waschen. Nach Zwischenlagerung in einer überdachten Vorratshalle erfolgte der Trans- port mit einer 500 Meter langen Seilbahn zur Betonieranlage. Das erforderliche Steinmehl wurde durch Zermahlen in Kugelmühlen hergestellt. |

|

Betonieranlage |

|

|

Der für die Betonherstellung vorgeschriebene Hochofenzement 225 kam von der Maxhütte Unterwellenborn per Bahn bis zur Station

Hüttenrode, wurde dort in Silos zwischengelagert und je nach Bedarf in geschlossenen Kübeln über eine 3 450 Meter lange

Seilbahn zur Betonieranlage auf der Baustelle befördert. In der Anlage wurde der Beton auf 2 Bandstraßen mit je einem Durchlaufmischer

hergestellt. Auf der Bandstraße konnten 60 Kubikmeter in der Stunde gemischt werden. Die Zugabe der Zuschlagstoffe und des

Zements erfolgte über Bänder, das Wasser wurde direkt in die Mischtrommel gepumpt. Unter den Mischtrommeln befanden sich

2 Aufnahmetrichter, die in die daruntergefahrenen Betonkübel entleert wurden. Der Mischungsvorgang wurde hin- sichtlich der Zusammensetzung ständig durch einen Bauwart der Oberbauleitung über- wacht. Der Transport des Betons von der Betonieranlage auf die Förderbrücke erfolgte auf Teifladeloren mit 750 Millimeter Spurweite mit Dampf- bzw. Dieselloks. Die Förder- brücke verlief rechtwinklig zur Mauerachse im Feld 27 auf der Höhe 400 Meter N. N. Dort wurden die Betonkübel vom Kabelkran übernommen und zu dem zu betonierenden Block transportiert. Die Blöcke hatten eine maximale Größe von 16 mal 16 Metern. Der Beton wurde in 5 Rüttelschichten mit einer Höhe von 50 Zentimetern eingebracht. Damit ergab sich jeweils eine Blockhöhe von 2,5 Metern. Als Schalung wurde eine Kletter- schalung verwandt. Während die Feldfugen senkrecht verliefen, wurden die Blockfugen versetzt angeordnet. | |

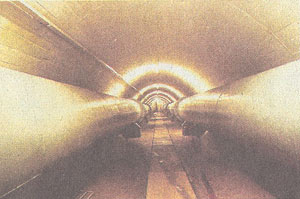

Der Umleitungsstollen |

|

|

Der ehemalige Umleitungsstollen dient heute zur Hochwasserentlastung. Er beginnt 120 Meter vor dem Fuß der Rappbodetalsperre

und endet luftseitig im Umlaufstollenkraftwerk im Bereich der Talsperre Wendefurth. Der Stollen hat eine Länge von 355 Metern

und einen Querschnitt von 8 Quadratmeter. Er ist auf der gesamten Länge mit Beton ausgekleidet. Die maximale Leistung des Stollens

beträgt 80 Kubikmeter/Sekunde. Der Notverschluss erfolgt wasserseitig durch ein auf dem Schrägaufzug ange- ordnetes Stahlschütz. In Stollennmitte, unter dem Schieberhaus, gewährleistet ein 90 Meter tiefer Schacht die Befahrung. In diesem Schacht sind Feinrechen - austauschbar gegen ein Revisions- schutz- und Hauptschütz angeordnet. |

Die Rappbode vor dem Stolleneinlauf Bild: H. Pape |

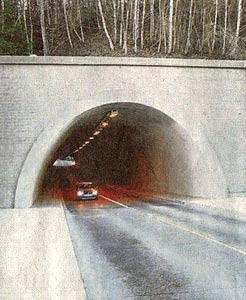

Der Straßentunnel |

|

Der Straßentunnel Bild: H. Pape |

Auftragnehmer für den Bau des Straßentunnels war der VEB Schachtbau Nordhausen. Die Unterbringung der Mitarbeiter erfolgte in

einem gesonderten Wohnlager, rund 500 Meter hinter dem Straßentunnel Richtung Rübeland, dem heutigen Betriebshof des Talsperrenbetriebs

des Landes Sachsen-Anhalt. Als Ersatz für die überflutete Verbin- dungsstraße 96 von Hasselfelde nach Rübeland war erforderlich, eine neue Straße über die Sperrmauer nach Rübeland zu führen. Eine Umfahrung des 30 Meter hohen Berges am linken Hang war aus verkehrstechnischen und baulichen Gründen nicht ratsam. Ein Einschnitt, in Weiterführung der Straße durch den Höhenzug, würde 20 Meter hohe Stützmauern erfordern, deren Gründung auf dem hangparallen Schiefergestein ebenfalls nicht sicher erschien. |

|

Ein offener Einschnitt wurde wegen des großen Massentransports, vor allem aber mit Rücksicht auf das Landschaftsbild abgelehnt. Dem gegenüber bot der Bau eines 220 Meter langen Straßentunnels in Weiterführung der Straße, im Anschluß an die Sperrmauer durch den Höhenzug, eine bessere Lösung. Da das Gebirge stark zerklüftet war, konnte ein Vollausbruch wegen der Standsicherheit nicht erfolgen. Der schon seit 12 Jahren vorhandene Richtstollen brachte einen guten Einblick in die Beschaffenheit und Standfestigkeit des Gebirges. Der Ausbruch erfolgte in Verbindung mit dem vorhandenen Richtstollen, einem Firststollen, und den beiden Widerlagerstollen in Kernbauweise. Der Ausbruch des Bogens konnte nur abschnittsweise, je nach Standfestigkeit des Gebirges, in Abschnit- ten von 2,5 bis 5 Metern durchgeführt werden. Nach Einbringung der Fundamente in den Widerlagern wurde der Stahlbogen für die Schalung aufgestellt und auf dem noch vor- handenen Kern abgestützt. Der Beton wurde vor Ort mit 2 Mischeranlagen hergestellt und in die zu betonierenden Bögen gepumpt und sorfältig gerüttelt. Eine Isolierung auf den Betonbögen konnte nicht erfolgen, da das Gebirge ständig nachbrach. Der Ausbruch wurde sehr sorgfältig gemacht und der gesamte Bogen mit Beton ausgekleidet. In die Fugen wurde ein Weißstrick gelegt, der das Sickerwasser in eine Drainage ableitete. Die Aushubmassen wurden rechtsseitig vor dem Tunnel, dem heutigen Parkplatz, abgekippt. Die Inschrift an der Erinnerungstafel musste nach der Wende verändert werden. Auf Anordnung des Ministeriums wurden die Zeilen "Ein Großbau des Sozialismus" entfernt. In der Zwischenzeit ist die Inschrift wieder vollständig. |

|

Schon an den Ausläufern des Stausees wird das Wasser gereinigt |

|

Ein Blick in den Grundablassstollen der Anlage Bild: H. Pape |

Das Hochwasserrückhaltebeccken "Kalte Bode" bei Mandelholz ist ein 28 Meter hoher Erddamm, das Becken hat ein Fassungsvermögen

von 4,5 Millionen Kubikmeter. Der Hochwasserschutzraum beträgt etwa 3,7 bis 4 Millionen Kubikmeter. Dieser ist ständig frei

zu halten, um ein sehr schnell aufkom- mendes Hochwasser aufnehmen zu können. Je nach Lage wird das Wasser an die unterhalb liegende Tal- sperre Königshütte abgegeben, um bei Bedarf durch den Überleitungsstollen der Rappbodetalsperre zu- geführt zu werden. |

| Die Hochwasserentlastung besteht aus einem festen Überlauf mit anschließender Schussrinne und Tosbecken. Die Überlaufkrone ist 50 Meter lang. Der Grundablass besteht aus 2 Rohren (DN 1 100), die in einem Ablassgewölbe durch den Damm geführt werden. Die Anlage wurde im November 1957 in Betrieb genommen. | |

Talsperre Königshütte |

|

|

Die Aufgabe der Talsperre Königshütte besteht in erster Linie in der Überleitung des Wassers aus dem Einzugsgebiet der Kalten

und Warmen Bode in die Rappbodetalsperre. Die Betonmauer ist eine leicht gekrümmte Gewichtsstaumauer mit einer Höhe von

18 Metern über Gründungssohle. Das Wasser wird durch die Talsperre so hoch eingestaut, dass es im Einlaufbauwerk über eine

feste Wehrschwelle und dann durch den 1795 Meter langen Stollen in die Rappbodetalsperre fließen kann. Der Stollen hat einen

Querschnitt von etwa 7 Quadratmetern und ist nur am Anfang und am Auslauf mit Beton ausge- kleidet. Die Leistung beträgt bei freiem Auslauf 13 Kubikmeter/Sekunde. Als Grundablass führt eine Rohrleitung (DN 800) durch die Staumauer. Eine weitere Rohrleitung mit dem gleiche Durchmesser bringt das Wasser über eine Turbine in die luftseitige Bode. der Hochwasserüberlauf in den Feldern 2 - 7 der Königshütter Talsperre hat eine Gesamtbreite von 61,7 Meter. Im Feld 8 ist zusätzlich eine 16 Meter lang Fischbauchklappe eingebaut. Sie kann mechanisch bis zu 1,5 Meter tiefer als der feste Überlauf abgesenkt werden. |

|

Hassel und Rappbode |

|

| Zu den baulichen Anlagen der Rappbodetalsperre gehören die beiden Vorsperren an den Ausläufern des Stausees. Sie dienen der Vorreinigung des Wassers und verhindern außerdem das Trockenfallen der Flusstäler unterhalb der Ortslagen Hasselfelde und Trautenstein. Die Überwachung der Anlagen erfolgt über Fernübertragung zur Zentrale des Talsperrensystems. Bei beiden Talsperrenbauwerken handelt es sich um Gewichtsstaumauern. Die Hasselvorsperre ist insgesamt 21 Meter hoch und 140 Meter lang. Die Rappbodevorsperre ist hingegen etwas größer. Sie hat eine Gesamthöhe von 25 Meter bei einer Kronenlänge von 141 Meter. Der Beckeninhalt der beiden Vorsperren beträgt jeweils 1,5 Millionen Kubikmeter. Sie werden ständig im Vollstau gefahren. Die Abgabe erfolgt über den Hochwasserüberlauf, wobei hier nochmals eine gute Belüftung des Wassers erfolgt. Beide Anlagen haben jeweils einen Grundablass mit einem Durchmesser von 800 Millimeter. | |

Die festliche Einweihung des Bodewerkes am 3. Oktober 1959 |

|

Einladung zur Einweihung des Bauwerks Bild: H. Pape |

|

|

Mit einem feierlichen Festakt wurde am 3. Oktober 1959 die Rappbodetalsperre vor Tausenden von Besuchern ihre Bestimmung übergeben.

Als Ehrengäste waren der Stellvertretende des Vorsitzenden des Ministerrates, Paul Scholz; der Kandidat des Politbüros und

1. Sekretär der Bezirksleitung der SED Magdeburg, Aloys Pisnik; der Stellvertreter des Präsidenten der Volkskammer, Ernst

Goldenbaum, und weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie aus dem Ausland anwesend. Nach einigen Darbietungen eines Volkschores und des Orchesters der Nationalen Streitkräft eröffnete Dr. Christian Weißbach den Festakt. Danach erfolgte durch den Maurerpolier Rudi Solf die Übergabe des Großbauwerks. In der anschließenden Festrede übermittelte Paul Scholz die Glückwünsche und den Dank der Regierung für die große Gemeinschaftsarbeit aller am Bau beteiligten Arbeiter, Ingenieure und Wissenschaftler. er würdigte die Leistungen und hob den persönlichen Einsatz des um das Projekt verdienten, inzwischen verstorbenen Baumeisters Theodor Schwenk hervor. Ein besonderer Dank galt dem Rappbode-Kollektiv, das anlässlich des 10. Jahrestages der DDR mit dem Nationalpreis ausgezeichnet wurde: Ernst Fessel, Werner Grahl, Erhard Lehmann, Kurt Münster, Florian Seifert, Christian Weißbach und Wilhelm Wölfel. Die große Festveranstaltung fand in Blankenburg statt. |

|

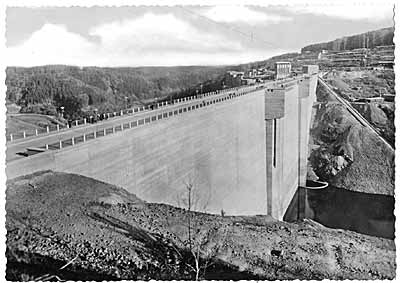

Die Staumauer der Rappbodetalsperre kurz nach Fertigstellung Bild: H. Tischler |

|

| Zur Bedeutung des Bodewerkes ist zu sagen, dass es zu den 285 klassifizierten Talsperren mit einer Speicherkapazität von 1 449 Millionen Kubikmeter gehört, die bis 1989 in der DDR existierten. 172 Talsperren mit einer Speicherkapazität von 900 Millionen Kubikmeter sind seit Gründung der DDR 1949 errichtet worden. Damit konnte der Stauraum um das 2,6 fache erhöht werden. Der Stauraum ist für die Hauptnutzungen wie folgt aufgeteilt: Trinkwasserversorgung (430 Millionen Kubikmeter), Hochwasserschutz (234 Millionen Kubikmeter) und Betriebsstauraum bzw. sonstige Nutzungen (265 Millionen Kubikmeter). | |

Der Harz hat an Schönheit und Reiz gewonnen |

|

|

Zum 25-jährigen Bestehen der Rappbodetalsperre wurde in der Rohrmeisterei in Wienrode ein Kolloquium ausgetragen, an dem eine

Vielzahl von Fachleuten teilge- nommen hatten. Thema war unter anderem die Wirksamkeit der Ostharztalsperren. Beispielsweise wurde festgestellt, dass von 1965 bis Oktober 1984 insgesamt 931,6 Millionen Kubikmeter Rohwasser aus der Rappbodetalsperre an die Trinkwasser- aufbereitung (TWA) in Wienrode abgegeben wurden. Damit konnten 1,2 Millionen Einwohner und die Industrie versorgt werden. Durch die Anwendung moderner Bewirtschaftungsmethoden in den folgenden Jahren wurde eine weitere Erhöhung erreicht. Wenn 1983 die TWA 64,21 Millionen Kubikmeter Trinkwasser abgegeben hatte, konnte 1989 eine Steigerung bis auf 71,8 Millionen Kubikmeter erreicht werden. Nach der Wende ab 1990 hat sich die Trinkwasserlieferung durch den Abbau der Industrie in den neue Ländern und die um ein Vielfaches gestiegenen Trinkwasserpreise um die Hälfte reduziert. Im Jahr 2001 wurden nur noch 36,6 Millionen Kubikmeter geliefert. Die ersten Bewährungsproben des Hochwasserschutzes bestand die Rappbodetalsperre bereits während der Bauzeit, als im März 1956 ein Eishochwasser und im August 1957 ein Sommerhochwasser zurückgehalten werden mussten. Danach gab es eine Vielzahl von Hochwasserereignissen, die durch das Talsperrensystem so gemindert wurden, dass im Bodegebiet keine Schäden auftraten bzw. diese auf ein Minimum begrenzt wurden. Zu den größten bis 1989 gehörten die Hochwasser am 19. Dezember 1965, am 23. April 1970, am 27. Dezember 1974, am 24 Januar 1976 und am 11. März 1981. Bei der Nutzung der Wasserkraft wurden ebenfalls recht erfolgreiche Ergebnisse erzielt. So wurden von 1961 bis 1989 mit Inbetriebnahme der Kraftwerke an der Rappbodetalsperre folgende Energiemengen erzeugt: Pumpspeicherwerk Wendefurth 2 519 573 MWh, Umlaufstollenkraftwerk: 106 289 MWh, Trinkwasserkraftwerk: 87 187 MWh und Talsperre Königshütte: 1 724 MWh; insgesamt sind das 2 714 773 MWh. In der Wendefurther Talsperre wurden durch den VEB Potsdam eine Forellenmast in Netzkäfigen betrieben. In den Jahren 1969 bis 1984 wurden insgesamt 2 199 Tonnen Forellen geerntet. Durch den Bau des Talsperrensystems hat die Landschaft im Harz an Schönheit und Reiz gewonnen. Gemeinsam mit den Kommunen, den Betrieben und Einrichtungen wurde die Landschaft im Bereich des Rappbodetalsperrensystems als Urlaubs- und Erholungs- gebiet wesentlich verbessert. Auf der Talsperre Wendefurth wurde ein Bootsverleih eingerichtet und damit eine Möglichkeit des Wassersports geschaffen. Ein besonders beliebtes Ausflugsziel ist nach wie vor der Informationspunkt der Harzer Urania Wernigerode oberhalb der Rappbodetalsperre. Er wurde schon 1957, als die Rappbodetalsperre noch im Bau war, angelegt und durch Mitarbeiter der Aufbauleitung Bodewerk betrieben. Als jedoch die Besucherzahlen immer größer wurden, übernahm die Urania als "Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftliche Kenntnisse" die Betreuung und Gestaltung. Geschulte Referenten sind bis heute bemüht, die Besucher über den Bau des Talsperrensystems und seine Bedeutung für die Wasserwirtschaft zu informieren. Dabei wird besonders auf die Einhaltung der Trinkwasserschutzbedin- gungen hingewiesen. |

|

Bergleute waren die Pioniere im Harz |

|

|

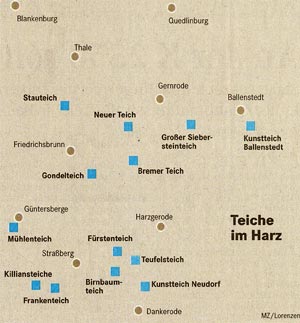

Pioniere des Talsperrenbaus im Harz waren die Bergleute. So liegen die Kunstteiche - heute den Talsperren zugeordnet - an

historischen Standorten des Bergbaus. Die Namen dieser Anlagen weisen vielfach auf längst geschlossene Mienen hin haben sich

aus alten Grubennamen gebildet. Mit der wandlung des Erzabbaus von der Pinge an der Tagesoberfläche zum Schachtabbau unter Tage wurde das Grundwasser zum entscheidenden Problem für den Abbau in größeren Tiefen. Es wurde zunehmend die Wasserkraft genutzt, um die das Wasser aus dem Berg zu fördern. Da jedoch die Wasserführung in den kleinen Gebirgsbächen in den Sommermonaten stark zurück ging und teilweise ganz versiegte, musste der Abbau unter Tage unterbrochen werden, da die Wasserhaltung nicht mehr gewährleistet war. |

Bild: H. Pape |

|

Die Bergleute

wurden zum Bau von Dämmen sowie Verbindungsgräben eingesetzt, um Wasser aus dem Winterhalbjahr und bei Hochwasser speichern zu

können und somit die Wasserkraft auch in den Trockenzeiten zur Förderung und damit zur Freihaltung der Stollen zu nutzen. Der Durchbruch der Bergwassertechnik wurde aber erst um 1530 Wirklichkeit. Es spricht für die alten Wasserbauwerke, dass das weitgespannte Teich- und Grabensystem von oberhalb des Kiliansteiches über den Birnbaumteich bis zum Teufelsteich mit dem Silberhütter Kunstgraben zum Flächendenkmal erklärt wurde. Mit der Erfindung der Dampfmaschine und der Elektroenergie haben die Kunstteiche ihre ursprüngliche Bedeutung für den Bergbau verloren. Sie wurden als Hochwasserrück- haltebecken bedingt genutzt, die Unterhaltung lag bei den Städten sowie Gemeinden und wurde vor allem in den Kriegsjahren und danach schlecht wahrgenommen. Nach mehre- ren Beratungen in den Kreiskatastrophen-Kommissionen wurden 1969 dem Flussbereich Obere Bode/Selke die größeren Harzteiche zur Bewirtschaftung zugeordnet. Nach einer gründlichen Untersuchung der einzelnen Anlagen wurde je nach Bedeutung und Zustand die Instandhaltung beziehungsweise Instandsetzung der einzelnen Anlagen in die Pla- nung für die nächsten Jahre aufgenommen. Die Namen und die Standorte der Speicher sind aus der abgebildeten Karte zu erkennen. Bis 1989 waren alle Anlagen bis auf den Kiliansteich voll funktionsfähig. Der Kiliansteich war damals begonnen und nach anfäng- lichen Schwierigkeiten im Jahr 1996 fertiggestellt worden. Die Kunstteiche erfüllen heute Aufgaben des Hochwasserschutzes. Sie werden zum Teil für die Trinkwasserversorgung herangezogen und sind bevorzugte Wanderziele. |

|

| "Führungen in der Talsperre Wendefurt" | |

|

|

|